現在、家具を製作している工房の多くは、無垢材を使用することは少なくなりました。

理由としては、

- 無垢の木材の減少により、良い家具用材が手に入りにくくなった

- 上記により材料価格が高騰し、製品の金額も入手が難しい価格帯となる

- 取り扱いに専門的な知識が必要、後継者不足などで技術の継承、人材の育成が難しい

といったような原因があるかと思います。

では、将来的には木製の家具は無くなるのか、というと、そうではありません。

ここでフラッシュ構造の家具というものをご紹介します。

フラッシュ構造とは、芯材と呼ばれる木材を合板などでサンドイッチし、中が空洞なパネル状のものをさします。戦後の高度経済成長の時代、1950年代後半から1960年代中盤にかけて急激に増幅した需要に対応する工夫のひとつといわれています。

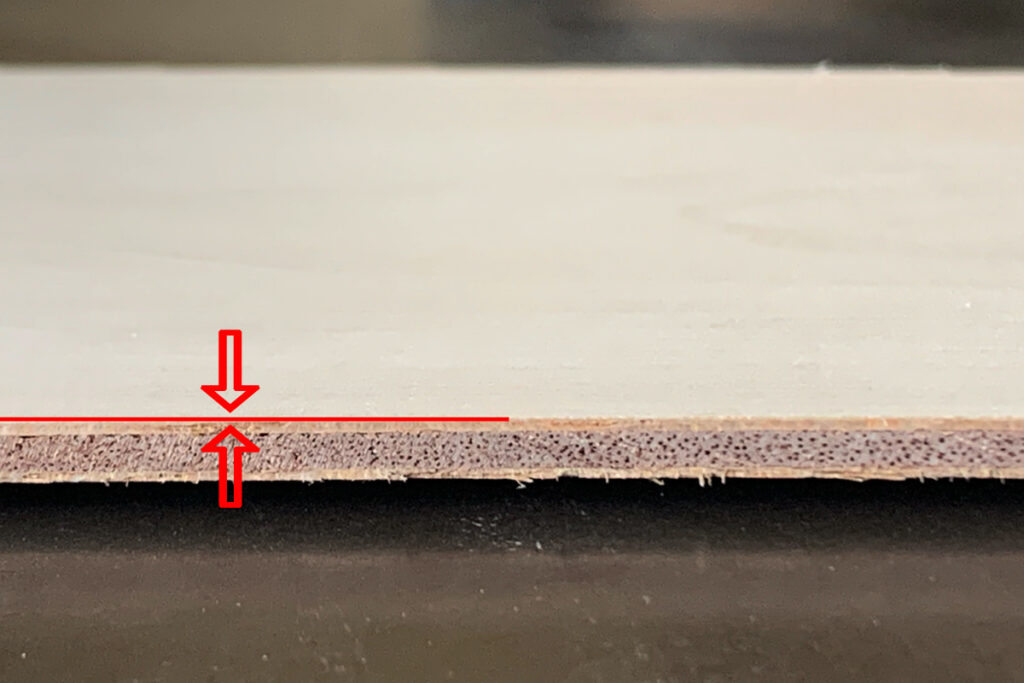

キャビネットの棚板の一部です

断面をみると、空洞になっています

表面材は、ポリ合板、心材はランバーコア合板、小口面(板のフチ)は木目のメラミン樹脂が貼ってあります

構造としてはこんな感じです(※再現イメージ)

その利点は、中空構造のため、非常に軽く製作でき、コスト面でも、特に大型の家具では無垢材のものより圧倒的に材料代を抑えることができます。

また、個人的にではありますが、家具において「軽さは正義」だと考えています。

第一に運搬、搬入時のコストの低減、さらに施工においても軽量であることが人的、物質的な負担が軽減されることもその大きな理由です。

強度的にも問題なく、性能面でも、脱衣所やキッチンなどの湿度や温度の変化が大きい空間では、狂いの少ないフラッシュ構造がとても適していると考えられます。

そして、フラッシュ構造が開発、普及したそもそもの理由である、限りある資源を有効利用する観点から、これからの時代的にもSDGsに即した構造といえるかもしれません。

家具にした時の手ざわりなどの質感は無垢材に譲りますが、それにおいても近年の技術の進歩により、本物の木と見間違えるほどの質感を備えた化粧部材も登場しています。

なんなら、本物の木を0.1ミリ単位で薄くスライスした「突き板(つきいた)」を表面に貼った合板を使えば、表面上は、「とても無垢風」に仕上げられます。

メープルの突き板材。表面の画像のみでは、見分けはつきません

断面。4ミリの厚みの中の、0.3〜0.6mmほど、紙のような厚みの板が貼ってあります

そこで、例えば、手かけ部分は無垢材を奢り、その他は化粧合板を使用する、などで製作すれば、コスト、品質、ともに満足いく仕上がりにすることも可能です。

文字通り「適材適所」、様々な技術に支えられお客様の要望に応じた家具は製作されています。