とある著名な石の彫刻の作家さんとお話しする機会がありました。

その会話の中で、作家が題材とする素材とその人の性格についての関係性のお話がありました。

「その人の性格によって、選ぶ素材は変わる。その人のこだわり、もとめる精度、結果をどの程度コントロールしたいのかで、鉄、石、木、土、と選ぶ。」という内容の話でした。

鉄を使ったオブジェなどを製作する作家さんは、素材が金属ということもあり、精度を出そうとすれば0.001mm単位で加工が可能です。

一方で、陶芸などの土を素材とする作家さんは、寸法もさることながら、焼いてみるまで釉薬の色を含め、コントロールが難しく、その偶然性を楽しめるのか、すべての要素をコントロール下に置きたいかで選ぶ素材が変わる、というのはとても面白いと感じました。(※もちろん、どの素材も熱や湿度によって伸びや反りがあることは前提の上です)

私たちは木工作家とは違うものの、木という、性質上、反りや伸びなどは無くせない、そんな素材を扱っています。しかしながら、家具製品を製作する以上、ある程度の精度、正確さを求めます。

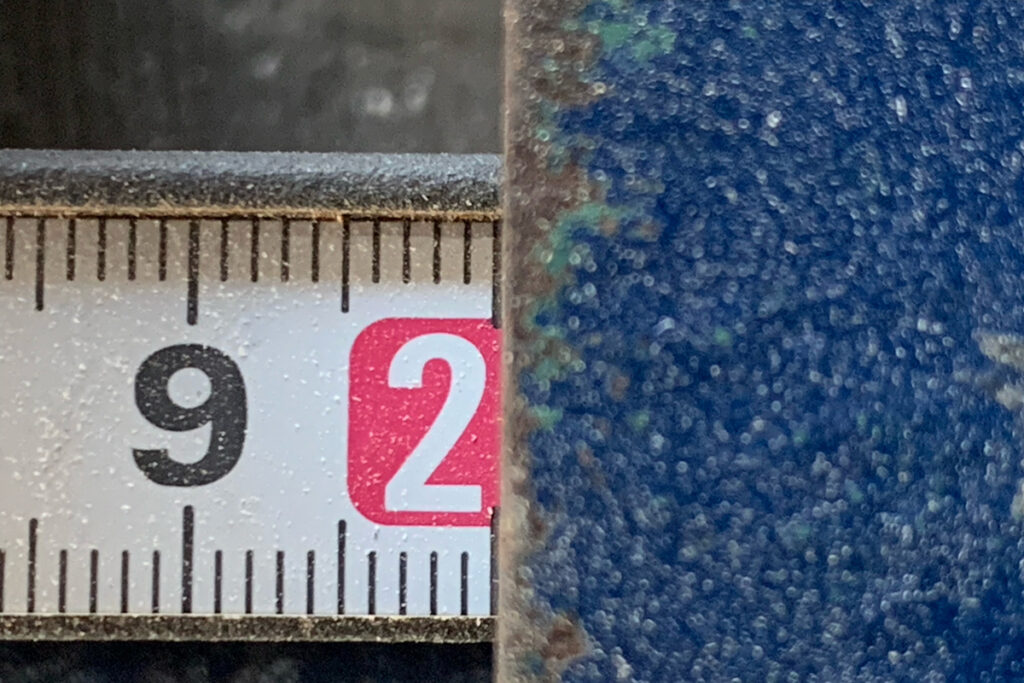

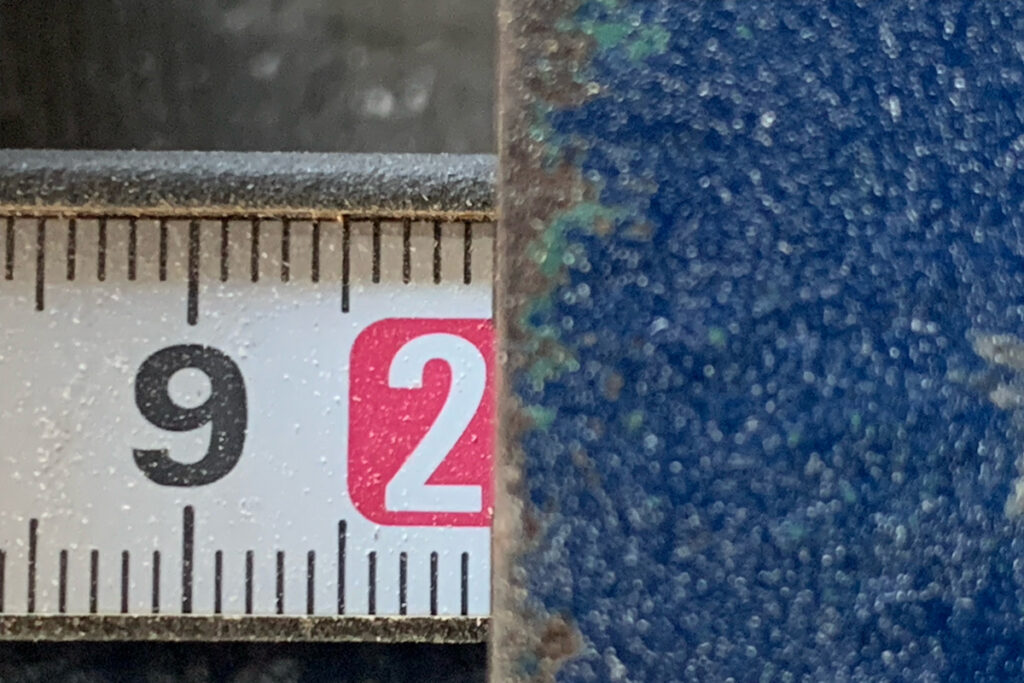

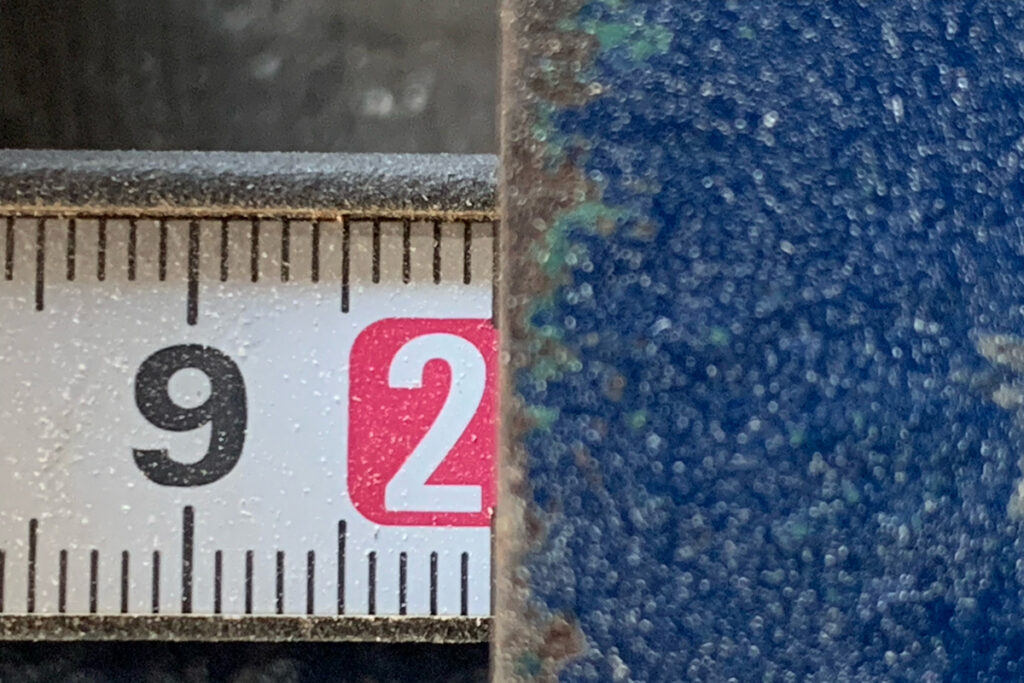

ノエルファニチャーでは木工機械を使って家具を製作しています。その目盛りの単位は通常1ミリ単位なので、それ以下は目盛りの線の太さのこの辺、もしくは、半分の半分、など、目盛りより細かな加工を行います。

200ミリ、より少し大きめ、です

これだとすこーし小さめかな、、、

目盛りの線真ん中はこの辺

図面上、時に0.01mm単位で数字が出ることがあります。基本的に、作業上は0.5mmを最小の数字にしたいところではありますが、電卓で割ってみると、355.7826…とか細かな数字が出ます。それを調整するのが腕の見せ所。

材料は、2.5mm厚のベニヤ、とか、1mm厚の樹脂素材などがありますが、それらはキッチリその寸法で入荷するわけではなく、個体差があります。図面上の数字と実寸、その誤差を利用します。

形状などの場合にもよりますが、例えば、プレスして貼り合わせた部材の厚みの寸法をノギスなどの精密な定規を使い0.05mm単位で測って、それぞれの数字の足し引きで相殺されるような寸法で製作します。この場合は最小の単位は0.05mmとなるのかもしれません。

温度や湿度の影響、刃物の切れ味などもあり寸法に絶対はありませんので、どんなに頑張っても微妙な誤差はでます。

でますが、ここまでの気遣いをしていれば最終的には2メートルの家具でも誤差は1mm未満となることがほとんどです。

この職場にいると1mmの目盛りがどんどん大きく見えてきて面白いです。また、完成した時に精度がバシッと出ていると、とても気持ちが良いものです。

とはいえ、、、

木材を扱う家具職人という仕事柄、精度はとても大事ではありますが、同時に、木のもつ不確実性もまた、魅力の一部だと考えている人間は、私も含め少なくないと思います。

あなたなら、どの素材を選びますか?